About永住権とは

日本で長く在留している方々のほとんどは生活の基盤となる「家族」、そして「職場」などが日本で形成されております。そして、生活基盤を有して生涯日本で安定・安心して暮らしたいと思っている方も多くいらっしゃると思います。

「永住権」というのは外国人が在留期間の制限なく日本国に永住できる権利です。従来の国籍が変わることなく、一定条件をクリアすれば、外国人として日本に永住できる在留資格です。永住できる資格が与えられる分、細かい申請要件がありますので、しっかり確認をして申請手続きをしていかなければなりません。

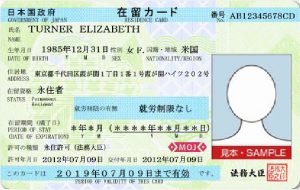

引用:出入国在留管理庁(http://www.moj.go.jp)

引用:出入国在留管理庁(http://www.moj.go.jp)

[永住権のメリット]

- 在留活動に「制限」がなくなります。就労制限なく日本で働くことができます。

- 在留期間に「制限」がなくなります。面倒な在留期間更新手続きをする必要はありません。

- 社会的信用が増し、住宅ローンや融資を日本人と同様の低金利で利用することができます。

About当法人での永住許可申請は?

現在の申請者のご状況を確認いたします。

申請者が永住許可申請の要件を満たさない状況にある場合は、その要件を満たすように指導・指示を行います。

過去に犯罪の歴がある方であっても、ある一定の要件を満たせば、永住が許可されます。不法残留の歴がある人、免許停止処分となった人であっても、現に当法人の申請により許可がされています。

過去に不許可だった申請希望者を区別しません。

当法人には、「過去に不許可だった場合の加算額○○円」という報酬割増設定というものが全くありません。

過去に申請した永住許可申請の不許可理由を確認していない場合は、申請者とともに入管庁へ行き、行政相談にて一緒に不許可理由を聞きます。その不許可理由をもとに、次の申請で永住が許可されるよう十分に準備をし、申請いたします。

ほかの行政書士事務所での永住許可申請が不許可だったという方が当法人に依頼をし、永住が許可されたという事例があります。

不許可の履歴ある申請者を区別しません。

もし当法人で申請した永住許可申請が不許可だった場合、その不許可理由を入管庁の行政相談にて確認をし、2回目申請に十分に活用し許可されるように導きます。その2回目申請のときは、切手代・発行手数料・小為替発行手数料など諸費用のみをご負担いただき、申請代行料を請求せず0円で対応いたします(書類収集なしプランの場合は2回目の申請代行料として22,000円をご負担いただきます。)。

ご依頼者のご希望により永住許可申請の申請取次(永住が許可される要件が不十分な点を説明したうえでの申請)をしたものの不許可となった事案で、その後に要件を満たした時期に2回目申請をしたところ、2カ月ほどの審査期間を経て早期に許可されたということがあります。

1回の申し込みで2回目申請まで対応いたします。

当法人で申請した永住許可申請が不許可だった場合、不許可であった理由を入管庁の行政相談で確認をし、次回(2回目)申請で許可されるように種々の対応をいたします。その2回目申請のときは、切手代・発行手数料・小為替発行手数料などの諸経費のみを申請者にご負担いただき、申請代行料は0円で申請いたします(書類収集なしプランの場合は22,000円をご負担いただきます。)。

当法人での永住許可申請が不許可となったあと速やかに不許可原因を解消し2回目申請をしたところ、2カ月ほどの審査期間を経て早期に許可されたという事例があります。

申請時のご希望を尊重いたします。

申請者が思う縁起の良い日があれば、そのご希望日に申請をいたします。ただし、入管庁の開庁日でなければなりません。

また、申請をしたい出張所や支局があれば、申請者の住所地を管轄する出張所や支局であれば、申請が可能です。ただし、別途交通費や日当をご負担いただくことになります。

「とにかく早く申請したい。」というご要望は、申請者との協議により、それが可能かどうかを検討いたします。本来申請すべき時期に申請をしなかったことによって不許可となることもありますので、お急ぎのご依頼については状況をしっかりと確認したうえで、その時期に申請が可能かどうかを判断させていただきます。申請時期は、永住が許可されるかどうかの重要な要素(ポイント)の1つです。

申請後の状況変化などにも対応いたします。

永住許可申請後の審査中に引っ越しをした、仕事が変わった、家族や同居人が増えた減った、など申請人自身の身の回りの状況が変化した場合、そのことを当法人にご連絡くだされば、当法人から入管庁へ連絡・資料追加提出などをいたします。追加の報酬なく無報酬にて対応いたしますが、当法人が新に作成した文書や書面を提出する場合は、文書の作成報酬をいただく場合もあります。ただ、多くの場合は無報酬にて対応が可能です。

About日本で永住権を取得するためには?

永住許可に関するガイドラインでは、永住許可の法律上の要件として、以下の3つを定めています。

- 素行が善良であること。

- 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。

- その者の永住が日本国の利益に合すると認められること。

日本人、永住者、特別永住者の配偶者または子については、上記の1と2の要件は不要です。

難民の認定を受けている者、補完的保護対象者の認定を受けている者、第三国定住難民については、それぞれ2の要件は不要です。

「素行が善良であること」とは

- 拘禁刑(懲役・禁錮)又は罰金に処せられたことがないこと。

- 少年法による保護処分中でないこと。

- 日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。

拘禁刑(懲役・禁錮)又は罰金に処せられたことがないこと

拘禁刑(懲役・禁錮)、罰金に処せられたことがあっては永住許可を得ることができません。ただし、刑の執行を終わってからある程度の時間が経過した者、また、これらの刑の執行を猶予された者の場合、以下の表に示された期間を経過すれば、これに該当しないと扱われます。

| 刑の種類 | 状況 | 期間 |

|---|---|---|

| 拘禁刑(懲役・禁錮) | 執行が終わった 執行の免除を得た |

10年を経過 |

| 執行猶予の言渡しを受けた | 執行猶予期間を経過 + さらに5年を経過 |

|

| 罰金 | 執行が終わった 執行の免除を得た |

5年を経過 |

| 執行猶予の言渡しを受けた | 執行猶予期間を経過 |

「罰金の執行が終わった」とは、罰金の支払い(納付)を完了したことをいうので、罰金の執行が終了するのは、罰金の支払いが完了した日です。

少年法による保護処分中でないこと

保護処分とは,家庭裁判所に送致された少年を更生させるために行われる少年法上の処分のことで、この保護処分中でないことが必要です。

日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること

上記にある拘禁刑(懲役・禁錮)や罰金刑には該当しないものの、軽微な法律違反であってそれを繰り返し行う者や、地域に多大な迷惑と危険を及ぼす活動を繰り返し行う者でないことが要件とされています。

交通違反の場合、軽微な交通違反(1~2点の反則行為:一時停止違反、進路変更禁止違反など)が軽微な法律違反として取り扱われますが、その軽微な交通違反を繰り返し行う者、人の生命を脅かす違反(スピード違反)、明らかな故意による違反(飲酒運転、無免許運転)については「素行が善良であること」と認められない可能性があります。

また、資格外活動許可の範囲である週28時間を超えて就労している場合も、「素行が善良であること」と認められない可能性があります。

「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」とは

日常生活において公共の負担となっておらず、かつ、その有する資産又は技能等からみて将来において安定した生活が見込まれることをいいます。 これは、申請人各人がそれぞれ満たす必要はなく、配偶者等とともに構成する世帯全体で安定した生活が継続できると認められる場合は、この要件に適合するものと扱われます。

「その者の永住が日本国の利益に合すると認められること」とは

その者に永住を許可することが、日本の社会、経済にとって有益であると認められるものでなくてはなりません。 この判断は、国土の条件、人口の動向等日本社会の外国人受入れ能力、出入国管理を取りまく内外の諸情勢その他あらゆる事情を勘案して行われるもので、永住の許可を与える否かについては、法務大臣の広範な裁量が認められることになります。

この要件は、一部の在留資格では要件が緩和されているものの、「留学」「技能実習」以外のすべての在留資格からの永住許可申請に求められるものです。

原則として引き続き10年以上本邦に在留していること

ただし、この期間(10年)のうち、技能実習および特定技能1号以外の就労資格または居住資格をもって引き続き5年以上在留していることが必要となります。

居住資格とは、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等または定住者の在留資格をいいます。

引き続きとは、在留資格が途切れることなく在留を継続していることをいいます。再入国許可を受けずに出国をしたり、出国中に再入国許可の指定年数を経過したりすると、在留資格が消滅し、在留が継続していることにはなりません。

原則10年在留に関する特例

日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合

婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること。

定住者の場合

「定住者」の在留資格で5年以上継続して日本に在留していること

難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けた者の場合

認定後5年以上継続して日本に在留していること

我が国への貢献があると認められる者

5年以上日本に在留していること

※ 我が国への貢献があるかどうかについては、「我が国への貢献」に関するガイドラインを参照して下さい。

高度人材外国人の場合

ポイント計算を行った場合に80点以上を有している場合は、1年以上継続して日本に在留していること

ポイント計算を行った場合に70点以上を有している場合は、3年以上継続して日本に在留していること

特別高度人材の場合

1年以上継続して日本に在留していること

特定活動告示36号または37号の場合

3年以上継続して日本に在留していること

公的義務を適正に履行していること。

公的義務とは、納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務をいいます。

最長の在留期間をもって在留していること。

当面、在留期間「3年」を有する場合は、最長の在留期間をもって在留しているものとして取り扱われます。つまり、在留期間が5年または3年であることが必要です。

家族とともに永住許可申請をする場合、就労資格をもつ者(本体者)の在留期間が5年または3年であれば、その家族である「家族滞在」の在留期間が1年であっても申請に問題はありません。

ただし、永住許可申請中に就労資格をもつ者(本体者)が在留期間更新許可申請をし在留期間3年が1年となった場合、その時点で永住許可申請が不許可と取り扱われます。

公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

notice永住許可申請の注意点

永住許可申請は、現在の在留資格についての期間満了日前にその申請を行うことになりますが、永住許可の審査中に、現在の在留資格の期限が過ぎる見込みの場合は、別途、在留期間更新許可申請をしなければなりません。

Flow永住許可申請から許可までの流れ

-

Step.1

- 相談

- まずはお気軽にご相談ください。相談は30分無料で行っております。 永住許可申請のご相談に際し当事務所で確認していることは、身分関係、学歴、職歴、年収、納税状況、交通違反などに関する過去数年間のご状況と身元保証人の有無です。 もちろん、上記のこと以外でご不安に思っていることがあればお気軽にお話しいただければいいと思います。 なお、当事務所では、身元保証人のご紹介やあっせんなどは一切行っておりません。

-

Step.2

- 受任

- 永住許可申請をご依頼の際は、契約書の取り交わしと料金のお支払いを同時にお願いしています。これらがそろった時点で業務を開始いたします。 お支払いいただく料金は、在留カードの発行手数料(収入印紙代)の8000円以外、すべて前払いです。この料金には、許可を得た場合の報酬と、永住許可申請のための実費(切手代、発行手数料、近隣への交通費)を含んでいます。

-

Step.3

- 書類収集

- 申請人ご本人にご用意いただきたい書面は受任の際にすべてお伝えいたします。 そして、当事務所にて代理取得が可能な書面については、その書面の取得のために必要な委任状へのご署名をいただいています。 日本語以外で書かれた身分関係を証明する資料は必ず翻訳文を添付いただいています。 以前、永住許可申請が不許可になった方は、その申請の際に提出した資料が今回の永住許可申請の提出資料として転用ができる場合がありますので、以前の永住許可申請の際の申請番号をお知らせください。

-

Step.4

- 申請書および理由書作成

- 収集した書面および資料をもとに、当事務所にて永住許可申請書および理由書を作成いたします。 申請人の方が日本人の配偶者、永住者の配偶者、特別永住者の配偶者又はその実子等である場合、理由書の添付は求められていませんが、それでも当事務所では理由書の作成と添付を行っています。

-

Step.5

- 申請書への署名+在留カード、パスポートのお預かり

- 永住許可申請書には申請人の署名が必要となります。このご署名を当事務所にていただきます。 受任のときすでに十分な情報が揃っていて永住許可申請書その2への記入が完了できる場合は、受任のときにご署名いただくことも可能です。 また、申請には在留カードとパスポートの提示が必要となりますので、申請書へのご署名のときにこれらをお預かりいたします。 その際、在留カード預り証をお渡しいたします。 この在留カード預り証は、在留カードの代わりとなる書面です。外出時は在留カードと同じように必ずご持参ください。

-

Step.6

- 申請

- 申請は名古屋出入国在留管理局を含む各地方出入国在留管理官署(以下「入管」といいます。)へ行います。 申請が済みましたらLINEまたはメールにて連絡いたします。そして在留カードとパスポートを返却いたしますので、同時に在留カード預り証をご返却ください。 申請中、了解書に書かれているような変更が生じた場合は必ず当事務所へご連絡いただくようにお願いをしております。 例えば刑罰法令違反により刑が確定した場合には、交通違反も含まれています。 それがたとえ軽微な違反であってもこれに含まれますので、必ずご連絡の上、交通反則告知書と納付書・領収証書のコピーをご郵送またはメールにてお送りください。

-

Step.7

- 不許可の場合

- 不許可の場合は約3カ月から4か月の間に当事務所へ簡易書留にて紙面の通知書が届きますので、この通知書の受け取り後に入管へ行政相談として不許可理由を聞きに行きます。 この不許可の理由から種々の判断をし、今後についてご提案をさせていただきます。 なお、2回目の永住許可申請の料金については、初回にお支払いいただいた料金に含まれていますので、 追加でお支払いいただく料金は2回目の永住許可申請の際に必要となった実費(切手代、発行手数料、交通費)のみとしています。 もし、2回目の永住許可申請をご依頼されない場合には、初回にお支払いいただいた料金の3分の1をお返しいたします。

-

Step.8

- 許可と受け取り

- 許可の場合は約3カ月から5カ月の間に当事務所へハガキの通知書が届きます。 このハガキが届きましたらLINEまたはメールにてその旨を連絡いたしますので、 在留カードの発行手数料(収入印紙代)の8000円をお支払いいただき、在留カードとパスポートをお預かりしたのちに在留カードを受け取りに入管へ行きます。 在留カードを受け取りましたら、新旧の在留カードとパスポートを当事務所にてお渡しし業務完了となります。 ご自身で在留カードをお受け取りに入管へ向かいたい場合は、その旨を当事務所にお伝えいただければ、お受け取りの際に必要なものを当事務所にてお渡しいたします。

-

Step.9

- ご紹介について

- 当事務所の申請により永住許可を得て永住者となられた方からのご紹介で永住許可申請をご依頼の方には、お支払いいただく料金を一部減額いたします。 また、種々のサービスを予定しています。詳細は、当事務所の申請により永住許可を得て永住者となられた方から当事務所へお問い合わせください。 ただし、過度な減額をお求めになられた方に対しては、その減額はもちろん、受任そのものをお断りする場合がありますのでご容赦ください。